今回ものすごくセンシティブなテーマを扱おうと思う。ヒップホップ好きの本サイト読者に問うが、文化を「盗用」することと「リスペクト」することの境界線は、どこにあるかご存知だろうか?

昔、日本にも顔を黒塗りにして黒人を真似た音楽グループが存在した。近年でも、お笑い芸人が黒人芸人の格好をして、社会的に問題となっていた。ヒップホップは、ファッション、音楽、言語、ダンス、アートと、世界中で「文化」として確立され、取り入れられ、進化している。だが、昨今これらが文化の「Appropriation(アプロプリエーション:盗用)」なのか、それとも「Appreciation(アプリシエーション:リスペクト・尊重/尊敬)」なのかが大きな議題となっている。本記事では、ほんの少しだけその繊細、且つ大切なトピックにフォーカスし、我らが愛するヒップホップ文化について考えてみようと思う。

BAD HOPの例:日本人がヒップホップをすることは盗用か否か?

どの切り口が一番私たちにとって身近、且つ咀嚼しやすいか考えるとなると、やはり我ら日本を代表するラッパー陣である。よく言われているように、日本人は古来より、海外の文化を積極的に取り入れ、それを日本独自のものへと昇華させてきた歴史を持つ。このプロセスは、取り入れられた文化を日本社会や価値観に適合させ、独自の解釈や発展を加えることで順応させてきた。

筆者(神奈川出身)にとって身近な存在でもあった、日本を代表していたヒップホップグループ、BAD HOPを例にとろう。彼らのメンバーの多くは、川崎の団地出身で、移民・マイノリティー的ルーツを持っていた。つまり社会的な弱者である。そして人気を博した理由の一つは、アメリカの文化や音を「模範」するのみならず、「リアル」なストリートを投影して共感を得てきた点にある。アメリカのヒップホップ文化も都市や地域性があり、地元愛に溢れたアーティストが多いが、例に漏れず彼らも「自分たちの街(川崎)を愛し、誇りを持つ」すなわち地元を代表することを謳っていた。メンバーは先見の明を持つ、カリスマ的なリーダーYZERR(ワイザー)氏を含め、ドレッドやコーンロウのヘアスタイルや、タトゥー、ジュエリー、ファッションに至るまでアメリカ的な影響があるものの、自分たちが直面した経験や社会背景をベースにストーリーを「日本語」で紡ぎ、発信していた。それは単なるアメリカのヒップホップ文化の「借り物」では無く、それ以上に「昇華」させていた点を強調したい。解散時も、日本のアーティストの憧れ、且つ頂点を象徴する、国内最大の舞台の一つ「武道館」でフィナーレを迎えていた。彼らは、文化の模範だけでなく、それを享受し、自分らの言語で語り直した存在であったのだ。これはAppropriation(盗用)ではなく、ローカライズされた表現であり、文化の咀嚼と再解釈と取れるのではないだろうか。

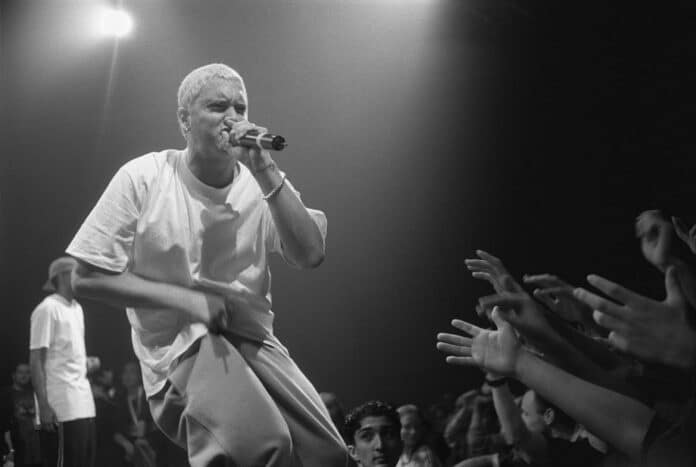

エミネムの例:白人でラップをすることは盗用か否か?

さて、次は今やアメリカを代表する世界一のMCのひとり、Eminem(エミネム)を挙げようと思う。Reddit等で未だに取り上げられるのが、彼の人種的背景と「盗用」の境界線である。彼の成功を文化盗用と捉える人は、未だに一定数存在する。

エミネムは、かの自伝的映画『8マイル』でも有名な、ミシガン州はデトロイト出身である。14歳のころからリリックスを書き始めた。黒人が多い地元ではラップバトルの常連で、現場からのたたき上げで名を馳せていた。Interscope Records(インタースコープ・レコーズ)のインターンから『Slim Shady』EPのデモテープを受け取った、大物ラッパー兼プロデューサーのDr.Dre(ドクター・ドレ)は、エミネムの独特なスタイルとリリカルな才能に圧倒され、最終的に自身のAftermath Entertainment(アフターマス・エンターテインメント)と契約させた。つまり、この時点で彼の才能は黒人の業界人から「承認」されていたのである。

彼の面白いところは、楽曲『White America』で「Let’s do the math: If I was Black, I would’ve sold half(ちょい考えてみろよ:俺が黒人だったら半分しかレコードを売ってなかったさ)」等々、自身が「白人」としての特権について認知し、言及している点でもある。その時点で、彼自身がこの文化においての立ち位置を自覚していることを示唆している。

とあるインタビューでエミネムは、あらゆるラッパーのリリックや単語、言い回しをつぶさに研究し、四六時中、歌詞や言葉遊びについて考えていると語っていた。彼のリリックスは、困難な生い立ち、貧困との闘い、人種差別の経験に基づいていることが多く、リスナーからは共感を呼び、単なるパフォーマンスを超えたジャンルとのつながりを提示している。その点は、BAD HOPと同じく文化を「模倣」するのではなく、その文化の中で育ち、自分の言葉で文化を語っているのだ。そして『Slim Shady』から今日に至るまでの、彼のヒップホップ界への影響度、貢献度は、計り知れない。

グウェン・ステファーニの例:ファッションやトレンドとしての使用は盗用か否か

反して、「No Doubt」の元ボーカルで、ファッションアイコンでもあったGwen Stefani(グウェン・ステファーニ)を例にとろう。彼女は90年代からブレイズやコーンロウといった髪形をし、時にはインド人のように眉間にビンディーのシールを貼り、そしてKAWAIIを誇張した、原宿ガールズたるアジア人の女性を侍らせ日本の都市を題材に楽曲を発表し、ソロアーティストとして成功を収めた。日本の都市名や文化の一部を世界に紹介した功績は大きい。だが、彼女のこうした一連の活動は文化の「盗用」として非難を浴びてきた。彼女は本当に、ビンディーの宗教的な意味を理解していたのか?「自分は日本人の魂を持っている」と、日本が大好きだというグウェン自身が2023年のインタビューで述べていたが、それは果たして本当に文化の「尊重」なのだろうか?

文化の「盗用」の定義とは?

ちょっとここで一般的な文化の「盗用」の定義を考えてみよう。面倒な方は、この項目の一番最後の太字の行まで読み飛ばしてくれても構わない。

世界有数の歴史家であり、反人種差別主義の代表的な学者、Ibram X. Kendi(イブラム・X・ケンディ)博士は

- 文化の盗用は人種差別的な思想の表れ

- 支配的な集団が周縁化された文化に対して権力と支配力を行使する行為

- 文化的な要素を、その起源を適切に評価したり理解したりすることなく盗用し、再パッケージ化する行為

と述べている。対して人種、性別、階級、そしてそれらの研究で知られていたアメリカの作家、フェミニスト、社会活動家、文化評論家のbell hooks(小文字表記のベル・フックス)博士は

- 周縁化された文化、特に黒人文化の要素が、本来の文脈から切り離され、その歴史や意義を消し去るような形で利用されている事例

- 文化的象徴を、文化的抵抗としての機能を弱めるような形で変容させること

と述べていた。これらをもうちょっと簡単な言葉で下記にまとめる。文化の「盗用」とは:

- 起源や参照を引用せず、または意味や歴史を知らずに使用して利益を得る

- 支配的文化が社会的に弱者な立場の文化のものを使用する

- 特定の人々から宗教的、または神聖なものを取り上げ、その意味を取り除いて使用すること

となるのではないか。文化の尊敬には、他の文化への敬意ある関わり、学習、理解が含まれ、文化の盗用には、許可や理解、適切な文脈なしに、多くの場合は個人的な利益のため、または元の文化に損害を与えるために、文化の要素を利用することである。

「リスペクト」があれば何をしてもOKなのか?

では、である。ヒップホップの文化が好きで、アーティストには尊敬の念を抱いている。そうすれば、何をしても良いのだろうか?結論から言うと、リスペクトだけでは足りない。本気で学び、その文化の人たちと対話し、責任を持って関わる必要がある。たとえば、現地で修行を積んだ外国人僧侶が仏教を伝えるのと、ファッションとして袈裟を着るのでは意味が違う。見た目は同じでも、そこに通った時間と理解が違う。それだけではない。対象となった文化の人がどう感じるのか、という点もポイントである。

では、上記のBAD HOPの例に戻る。彼らの髪形やファッションはどう説明するのか?という問いが残る。実際彼らは黒人文化へのリスペクトをインタビュー等で明言している。だが確かにアフリカ系アメリカ人の文化的アイデンティティや歴史に根差すものを模範し、アジア人の彼らがファッション感覚で取り入れるのは軽視や消費ともとらえられるが、彼らの表現の目的は、「アフリカン・アメリカン/黒人になることやそれっぽくみせること」ではなく「自分らのルーツ、経験、社会背景を語るため」である。そこには、アメリカの大都市のゲトーやストリートと重なるマイノリティ、差別、貧困等の社会的構造があるのだ。重複するが、これは模範に見えるが実際は「似たような構造から生まれた表現」であり、「リアル」なのである。彼らは黒人文化や痛みやヒップホップの精神性を背景に「共鳴」した上で、あえてその髪形やファッションを表現手段として選んでいる。文化的表現は、使う人の生き様で意味が変わる。表面的に真似るのか、心から共鳴して語るのか。その差は、聴けばすぐに分かるものなのだ。

共感・共鳴=リスペクトなのか?

だが。その文化に「共感・共鳴できる」ことと、その文化を「リスペクトしてる」は、イコールではない。自分も苦しい環境で育って、ヒップホップのリアルなリリックスがハートに刺さった。共感した。それはすごく大事なことだが、その文化のシンボル──たとえば髪型、服装、話し方──を、自分も真似してOKなのか?

ヒップホップには、ただ「かっこいい」だけじゃ済まされない、歴史や痛み、誇りがある。「わかる気がする」という気持ちも大事だが、それだけでは足りないのだ。共感はスタート地点。そこからどれだけ本気で向き合って、学んで、相手の文脈を理解しようとするか。そこに「リスペクト」があるかどうかで、見え方はガラッと変わる。

HiphopCsの役割

ここまで迷子にならず読んだ読者は、本当にヒップホップに対して深い探求心、愛と尊敬の念を持っているのだろう。だが本題材は、とても繊細で、とても扱い難い。HiphopCsは普段ニュースを中心に扱っているが、筆者は時折こうした重いテーマに向き合いたくなる。ヒップホップをただ「かっこいい」で終わらせたくない。好きだからこそ、こういう話を避けずに書いていきたいと思っている。

ヒップホップを愛する読者は、どう思うだろうか?

![[速報]BAKA、Kendrick Lamarのディスに「怒り爆発寸前」もDrakeの一言で冷静に、舞台裏を語る](https://hiphopnewscs.jp/wp-content/uploads/2025/04/maxresdefault-11-324x160.jpg)